「赤ちゃんが欲しいけれど、なかなか授からない…」「年齢的にも焦りを感じている」そんな不安や悩みを抱えていませんか?

これまで多くの30代・40代の女性の妊活をサポートしてきた経験から言えることは、正しい知識を持って適切なタイミングで行動することが妊娠への第一歩だということです。

特に30代後半から40代の女性にとって「妊娠しやすい時期」を正確に把握することは、限られた時間の中で効率的に妊活を進めるために極めて重要です。この記事では生殖医療の最新知見を交えながらあなたの妊活に本当に役立つ情報をお伝えします。

妊娠しやすい時期の基本知識

月経周期と排卵の仕組み

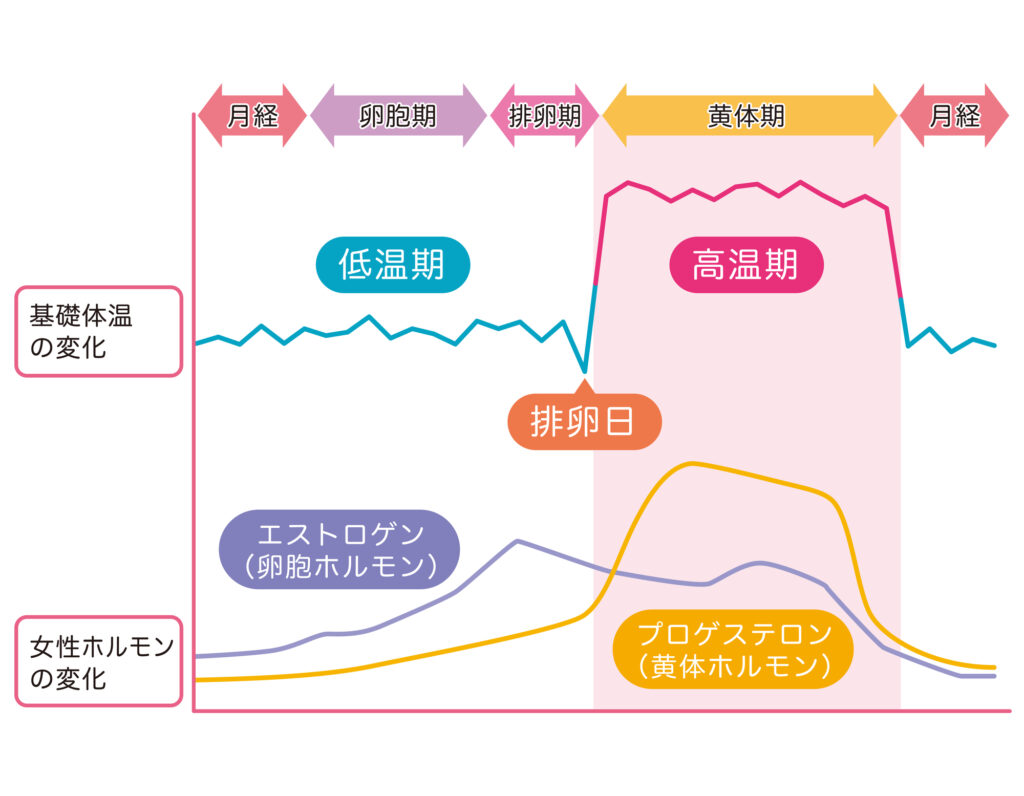

妊娠しやすい時期を理解するためにはまず月経周期と排卵の仕組みを正しく知ることが大切です。女性の月経周期は一般的に28日前後ですが、25~35日の範囲内であれば正常とされています。

月経周期は大きく3つの時期に分けられます。月経期(生理期間)と卵胞期(生理後から排卵まで)と黄体期(排卵後から次の生理まで)です。この中で最も重要なのが卵胞期の終わりに起こる「排卵」です。

排卵は成熟した卵子が卵巣から飛び出す現象で、通常は月経開始から約14日目頃に起こります。ただしこれは28日周期の場合の目安であり、個人差があることを理解しておくことが重要です。30代後半以降は月経周期が短くなる傾向があり排卵日も早まることがあります。

最も妊娠しやすいのは排卵日の2日前

最新の研究により最も妊娠しやすいのは排卵日当日ではなく排卵日の2日前であることが明らかになっています。これは精子が女性の体内で生存できる期間と卵子の受精能力が関係しています。

排卵日の2日前に性交渉を持つと精子は卵管で卵子を待ち受けることができます。新鮮な精子が排卵されたばかりの卵子と出会う確率が最も高くなるのです。実際の妊娠率は排卵日2日前で約30%で排卵日前日で約27%で排卵日当日で約24%と報告されています。

特に35歳以上の女性の場合、年齢による卵子の質の低下により受精能力が低下しやすいためより新鮮な状態での受精が重要になります。そのため排卵日の2~3日前からタイミングを取ることをお勧めしています。

精子と卵子の寿命を知る

妊娠の成立には卵管の中で運動精子と卵子が出会う必要があります。それぞれの寿命を正しく理解することで効果的なタイミング法が実践できます。

精子の寿命は女性の体内で約3~5日間です。ただしこれは理想的な条件下での話で、実際には2~3日程度と考えるのが現実的です。一方卵子の寿命は排卵後わずか24時間程度で、実際に受精能力があるのは12~24時間とされています。

この時間差を考慮すると排卵日の5日前から排卵日当日までの6日間が「妊娠可能期間」となります。しかし30代後半以降は卵子の質が低下しやすいためより確実性の高い排卵日前2~3日にタイミングを合わせることが推奨されます。

30代・40代女性特有の身体の変化

年齢による卵子の質の変化

女性は生まれた時から卵子の元となる原始卵胞を持っており、新たに作られることはありません。そのため年齢とともに卵子も老化していきます。35歳を過ぎるとこの老化が加速度的に進行します。

卵子の老化は染色体異常の増加につながります。20代では染色体異常の確率は約10%ですが、35歳で約25%で40歳で約40%で43歳では約50%以上に上昇します。これが年齢とともに妊娠率が低下し流産率が上昇する主な原因です。

この卵子の老化を止めることは難しいですが、生活習慣の改善や適切な治療により卵子の質をある程度維持・改善することは可能です。抗酸化作用のある食品の摂取や適度な運動や十分な睡眠やストレス管理などが重要です。また早期に専門医に相談することで個々の状況に応じた最適な治療法を選択することができます。

| 20代 | 35歳 | 40歳 | 43歳 |

| 約10% | 約25% | 約40% | 約50%以上 |

AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査の重要性

AMH検査は卵巣に残されている卵子の数(卵巣予備能)を推定する血液検査です。特に30代後半以降の女性にとってこの検査は妊活戦略を立てる上で極めて重要な指標となります。

AMH値は年齢とともに低下しますが、個人差が大きいのが特徴です。同じ35歳でもAMH値が20代並みの方もいれば40代相当の方もいます。AMH値が低い場合はより積極的な妊活や早期の不妊治療開始を検討する必要があります。

ただしAMH値は卵子の「量」を示すもので「質」を表すものではありません。AMH値が低くても質の良い卵子があれば妊娠は可能です。逆にAMH値が高くても卵子の質が低下していれば妊娠は難しくなります。総合的な判断が必要であり、専門医との相談が不可欠です。

ホルモンバランスの変化と妊娠率

30代後半から40代にかけて女性ホルモンのバランスが変化し始めます。特に卵胞刺激ホルモン(FSH)の上昇や黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌不足などが起こりやすくなります。

FSHの上昇は卵巣機能の低下を示すサインです。通常、月経3日目のFSH値が10mIU/ml以下が理想的ですが、年齢とともに上昇傾向を示します。15mIU/ml以上の場合は卵巣機能の低下が疑われます。

黄体機能不全も30代後半以降に増加する問題です。黄体ホルモンの分泌が不十分だと受精卵が着床しにくくなります。基礎体温の高温期が短い(10日未満)場合や高温期の体温上昇が不十分などの症状がある場合は専門医に相談することをお勧めします。

排卵日を正確に予測する5つの方法

基礎体温測定法の正しい活用

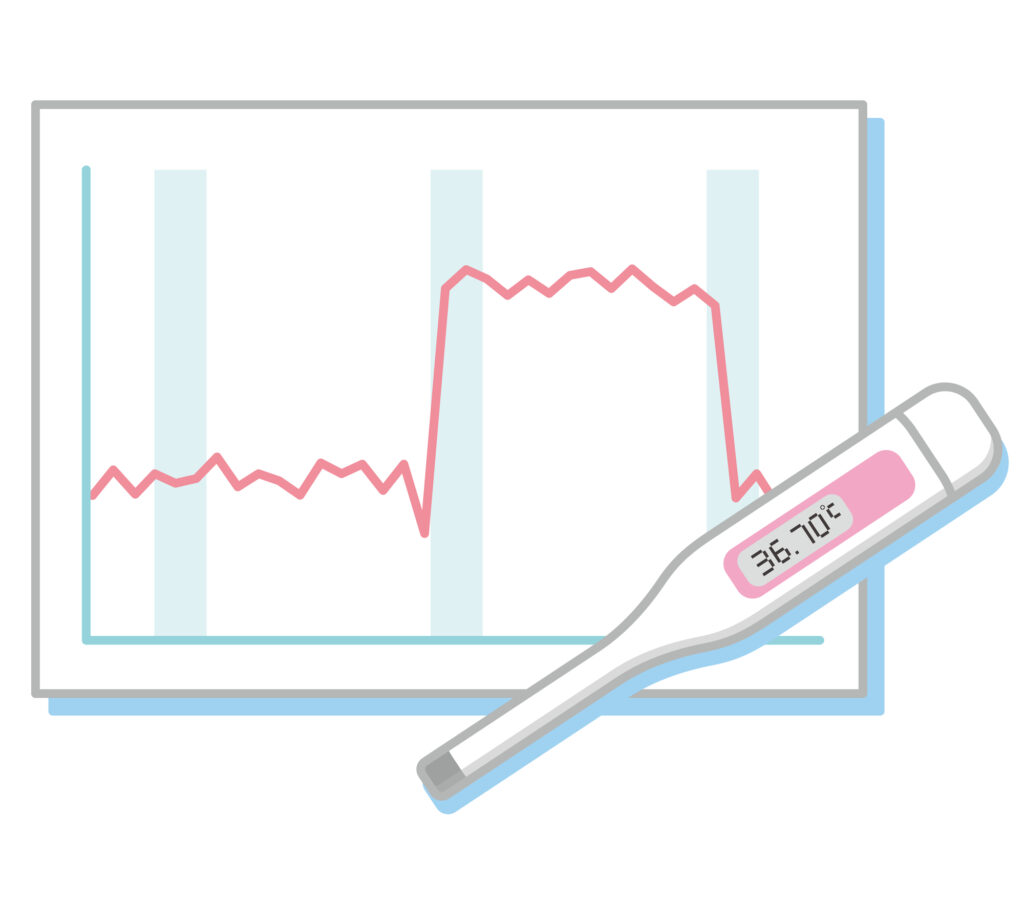

基礎体温測定は最も基本的で費用対効果の高い排卵日予測法です。毎朝起床直後に婦人体温計で測定しグラフ化することで排卵の有無や時期を推定できます。

正常な基礎体温は低温期と高温期の二相性を示します。排卵後、黄体ホルモンの影響で体温が0.3~0.5℃上昇し高温期に入ります。ただし体温が上昇した時点では既に排卵は終わっているため、予測には過去のデータ分析が必要です。

30代後半以降は基礎体温のパターンが不規則になることがあります。グラフが二相性にならない場合や高温期が短い場合や温度差が小さいなどの変化が見られる場合はホルモンバランスの乱れが疑われます。3ヶ月以上記録を続けても明確な二相性が確認できない場合は専門医への相談をお勧めします。

排卵検査薬の効果的な使い方

排卵検査薬は尿中のLH(黄体化ホルモン)の急激な上昇(LHサージ)を検出することで排卵の約24~36時間前を予測する検査キットです。基礎体温測定と併用することでより正確な予測が可能になります。

使用開始時期は月経周期から計算します。28日周期の場合、月経開始から11日目頃から使用を開始します。1日1回できれば同じ時間帯に検査を行い、陽性反応が出たらその日から2日以内に排卵が起こる可能性が高いと判断できます。

ただし30代後半以降はLHの基礎値が高くなることがあり偽陽性が出やすくなる場合があります。また多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の方は常にLHが高値を示すことがあるため、排卵検査薬だけでは正確な判断が困難です。他の方法と組み合わせて総合的に判断することが重要です。

おりものの変化から読み取るサイン

排卵期のおりもの(頸管粘液)の変化は特別な検査薬など使用せず簡便に妊娠しやすい時期のサインがわかります。排卵が近づくとエストロゲンの影響で頸管粘液の量が増え性状が変化します。

排卵期のおりものは透明で粘り気があり10cm以上伸びる「卵白様」の状態になります。これは精子が子宮内に進入しやすくするための自然な変化です。このようなおりものが確認できたら排卵が2~3日以内に起こる可能性が高いです。

年齢とともに頸管粘液の分泌量が減少することがあります。特に40代では排卵期でも十分な頸管粘液が分泌されないことがあり、これが自然妊娠が難しくなる一因とも考えられています。水分を十分に摂取することや骨盤底筋運動を行うなど頸管粘液の分泌を促す工夫も大切です。

排卵痛や体の変化を見逃さない

排卵痛は約20%の女性が経験する排卵期の症状です。下腹部の片側に軽い痛みや違和感を感じることが多く数時間から1日程度続きます。これは卵胞が破れて卵子が外に出る排卵の際の刺激によるものです。

その他の排卵期の身体変化として乳房の張りや性欲の増加や軽い出血(排卵期出血)や体温のわずかな低下などがあります。これらの症状は個人差が大きく毎月同じように現れるとは限りませんが、変化がみられた場合は参考にするといいでしょう。

30代後半以降はこれらの自覚症状が分かりにくくなることがあります。ホルモンの変動が緩やかになったり日常のストレスで身体の変化を感じ取りにくくなったりするためです。日頃から自分の身体の変化に意識を向けるよう心がけることも大切です。

医療機関での超音波検査

最も確実な排卵日予測法は医療機関での経腟超音波検査です。卵胞の大きさを直接測定することで排卵時期を正確に予測できます。通常、卵胞は20mm前後で排卵します。

月経開始から10日目頃から初回の検査を行い卵胞の大きさに応じて2~3日おきに検査を継続します。卵胞が18mm以上になったら排卵が近いサインです。超音波検査では卵胞の大きさの測定と同時に子宮内膜の厚さも確認でき着床環境の評価も可能です。

35歳以上で3ヶ月以上妊娠しない場合または40歳以上の場合は早期に超音波検査による排卵確認を含めた不妊検査を受けることをお勧めします。時間は限られているため、効率的な妊活を進めることが重要です。

妊娠しやすい時期を最大限活かすコツ

タイミング法の実践方法

タイミング法を成功させるには排卵日の2~3日前から性交渉を持つことが理想的です。具体的には排卵日の5日前から隔日で性交渉を持つ方法が推奨されています。これにより常に新鮮な精子が女性の体内に存在する状態を作れます。

ただし毎日の性交渉が必ずしも妊娠率を上げるわけではありません。むしろプレッシャーになってしまいかえって妊娠しにくくなることもありますので、週に2~3回リラックスした状態で性交渉を持つことを心がけていただくといいかもしれません。

30代以降のカップルでは仕事のストレスや疲労によりタイミングを合わせることが難しくなることがあります。あらかじめパートナーと相談しお互いの予定を調整しておくことも大切です。また義務的にならないよう日頃からスキンシップを大切にし自然な流れで性交渉が持てる関係性を維持するようにしましょう。

性交渉の頻度と質

妊娠を目指す上で性交渉の頻度は重要ですが、それ以上に「質」も大切です。ストレスや義務感から行う性交渉よりもリラックスして楽しめる性交渉の方が妊娠につながりやすいという報告があります。

理想的な頻度は週2~3回ですが、これはあくまで目安です。男性の精子は数日間は受精能力があるため、毎日の性交渉は必要ありません。むしろ適度な間隔を空けることで精子の濃度と運動率が向上するとされています。

性交渉の際の潤滑剤の使用は精子の運動を妨げる可能性があるため、使用する場合は精子に影響の少ない専用の製品を選ぶことが大切です。

パートナーとの協力体制

妊活は女性だけの問題ではありません。パートナーの理解と協力が不可欠です。特に30代・40代のカップルは仕事や家事、場合によっては親の介護など多くの責任を抱えていることが多くお互いの協力がより重要になります。

男性側も精子の質を高めるための生活習慣の改善が必要です。禁煙や適度な運動やバランスの良い食事や十分な睡眠やストレス管理などは精子の質を向上させます。また精巣を温めすぎないよう長時間の入浴やサウナやきつい下着の着用は避けることが推奨されます。

コミュニケーションも重要です。妊活のプレッシャーで関係がぎくしゃくすることもありますが、お互いの気持ちを率直に話し合い支え合うことが大切です。必要に応じてカウンセリングを受けることも検討してください。

生殖医療専門医からのアドバイス

いつ不妊治療を検討すべきか

一般的に35歳未満の場合は半年間、35歳以上の場合は3ヶ月間妊娠しない場合に相談をおすすめします。また40歳以上の場合は妊活を始めようと思ったらすぐに専門医に相談することをお勧めします。

不妊治療を開始するタイミングは年齢だけでなくAMH値や過去の妊娠歴や月経の規則性やパートナーの精液所見なども考慮して決定します。早期に検査を受けることで問題があれば速やかに治療を開始でき時間を無駄にすることがありません。

不妊治療というと体外受精をイメージする方も多いですが、検査の結果が問題ない場合はタイミング法や人工授精などの一般不妊治療から始めることが一般的です。ただし年齢や検査結果によっては体外受精を早期に検討することもあります。治療方針は個々の状況に応じて医師と相談しながら決定していきます。

年齢別の妊活戦略

30代前半と30代後半と40代ではそれぞれ妊活戦略が異なります。30代前半ではまず自然妊娠を目指し基礎体温測定やタイミング法を中心に行います。半年程度で妊娠しない場合は基本的な不妊検査を受けることをお勧めします。

35歳以降は時間との勝負になります。早期に不妊検査を受け問題があれば速やかに治療を開始することが重要です。タイミング法で3~4周期妊娠しない場合はステップアップを検討します。

40歳以上ではより積極的な治療が必要になることが多いです。体外受精も視野に入れた治療計画を立てます。また着床前診断(PGT-A)により染色体正常胚を選択することで流産率を下げることも可能です。ただし全ての方に適応となるわけではないため、医師との十分な相談が必要です。

心と体のケア方法

妊活中は身体だけでなく心のケアも重要です。特に30代・40代の女性は周囲からのプレッシャーや焦りを感じやすくストレスが妊娠を妨げる要因になることがあります。

ストレス管理の方法としてヨガや瞑想やアロマテラピーや鍼灸などが効果的です。また妊活仲間との交流や専門のカウンセラーへの相談も心の支えになります。一人で抱え込まず適切なサポートを受けることが大切です。

身体のケアとしては適正体重の維持やバランスの良い食事や適度な運動や十分な睡眠が基本です。特に葉酸やビタミンDや鉄分や亜鉛などの栄養素は妊娠に重要です。また冷え対策も大切で、下半身を温めることや規則正しい生活を送るなど血流を改善する工夫もするといいでしょう。

妊活は長期戦になることもあります。時には休憩を取ることも必要です。旅行に行くことや趣味を楽しむなど妊活以外の時間も大切にし人生を豊かに過ごすことが、結果的に良い結果につながることもあります。

まとめ

妊娠しやすい時期を正しく理解し効果的に活用することは、特に30代・40代の女性にとって重要です。排卵日の2日前が最も妊娠しやすいという科学的事実を踏まえ、基礎体温測定や排卵検査薬やおりものの観察など複数の方法を組み合わせて排卵日を予測しましょう。

また年齢による身体の変化を受け入れながら前向きに妊活に取り組むことが大切です。必要に応じて早期に専門医に相談し個々の状況に応じた最適な治療を受けることで妊娠の可能性を高めることができます。

何より大切なのはパートナーとの協力と心身の健康を保つことです。焦らずでも着実にあなたらしい妊活を進めていってください。