目次

皆さんこんにちは。生殖医療クリニック錦糸町駅前院の胚培養士川口優太郎です。

高度生殖医療を受けられている方の中には、やっと胚移植まで進んできたのになかなか着床せず胚移植を繰り返している‥‥という患者様も少なくないのではないかと思います。「今回こそは‥‥」と強く願いながら胚移植に臨まれ、妊娠判定の日までは期待と不安が入り混じるなんとも言えない時間を過ごしているのではないでしょうか?

私自身胚培養士として15年以上従事しほぼ毎日多くの患者様とお話ししていますが、やはりこのようなお声をいただくことはとても多いです。

今回のコラムでは受精卵(胚)の評価と着床について、胚培養士としての経験や新しい知見も踏まえながらできるだけ分かりやすくお伝えしていきたいと思います。着床のメカニズムを理解することで少しでも不安が和らぎ、前向きな気持ちで治療に臨んでいただければ幸いです。

受精卵の着床とは?胚培養士が解説する基本メカニズム

着床までの過程と期間

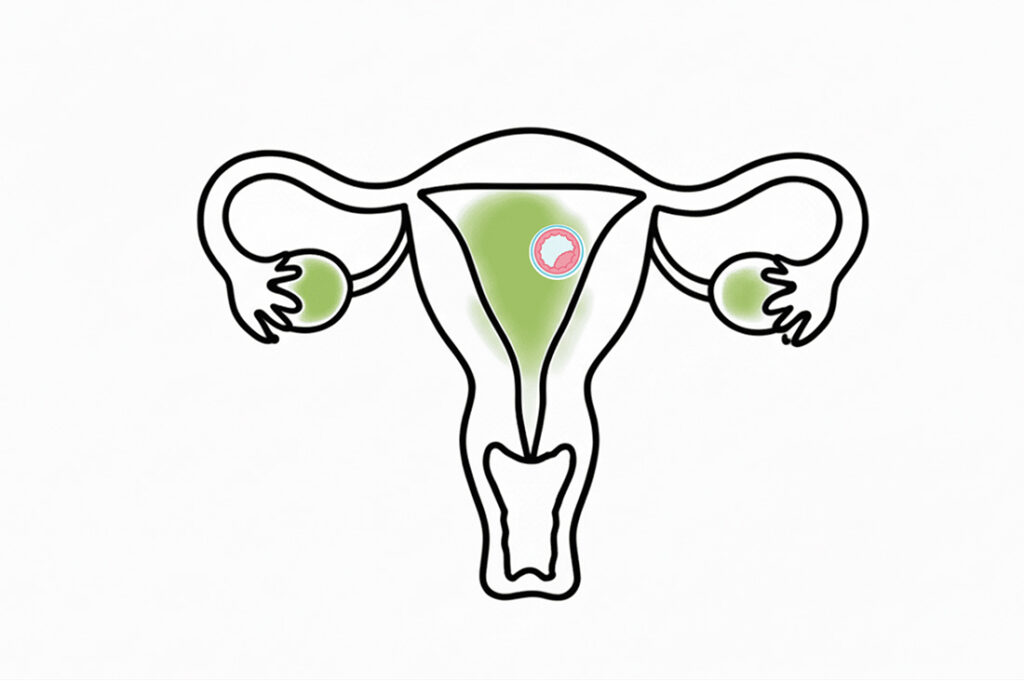

まず『着床』とは、胚が子宮内膜に接着し、組織に根を張るように取り込まれ、妊娠が成立する過程を指します。体外受精では培養室で発育させた受精卵を子宮に戻しますが、その後の着床までには複雑なプロセスがあります。

移植された胚はまず子宮内を少し移動しながら着床に最も適した場所に接着します。胚盤胞移植の場合、移植後から1~2日で着床が始まり3~4日で完全に取り込まれます。初期胚移植(分割期胚移植)では、胚が胚盤胞まで成長してから着床するためこれよりも+3~4日間の時間がかかります。

着床のためには、胚は「ハッチング(孵化)」という過程を経なければなりません。ハッチングとは、胚の細胞が透明帯という受精卵の殻から外に出てくる(孵化する)現象です。完全にハッチングした状態となり、細胞が子宮内膜に直接接着しなければ胚は着床することはできません。培養室ではこのハッチングを助けるため、人工的に透明帯に穴をあける「アシステッドハッチング(人工的孵化補助)」を行うことがあります。専用のレーザーを用いる方法や、PZDと呼ばれるカッティングピペットを使う方法などがあります。特に胚の凍結を行った場合や高齢の方の胚では透明帯が硬くなりやすくなると考えられているため、この処置が着床のために有効になるとされています。

着床に必要な3つの条件

着床が成立するためには大きく3つの条件が必要であると考えられています。

一つ目は、胚の状態です。

胚の培養過程において胚盤胞に成長した時に形態的な評価からグレードを付けていきますが、やはり良好なグレードほど着床率が高い傾向があります。また、サイズも重要です。大きく拡張している胚ほど予後は良好です。しかしながら、グレードは単純な“見た目”の評価であるためグレードと着床率が必ずしも一致しないということもあります。

二つ目は、子宮内膜の状態です。

子宮はいつでも着床が可能と言うわけでは無く、内膜はホルモンの影響を受けて周期に沿って変化し着床が可能となる時期が決まっています。この時期でなければ胚は子宮内膜に着床することはできず、このタイミングのことを「着床の窓(implantation window)」と呼びます。着床可能なタイミングはおおよそ決まっていますが、近年の研究でこの個人差が存在することが分かってきました。タイミングがズレている場合には着床は難しくなってしまいます。

三つ目は、胚と子宮内膜の相互作用です。

着床が成立するためには、胚が一方的に子宮内膜に潜り込んでいくのではなく、胚側と子宮側が活発な“対話(クロストーク)”をしていると考えられています。例えると、胚は着陸を控えている『飛行機』、子宮は着陸に備える『滑走路』です。飛行機と管制塔のやりとりのように、胚は様々なシグナル物質を分泌し子宮内膜もそれに応答します。この相互作用をクロストークと呼びます。クロストークがうまくいかないとどんなに良好な胚であっても子宮に着床できないことがあります。

着床率を左右する受精卵の評価について

胚のグレード評価と着床率の関係

培養室では、胚の形態を詳細に観察し、⑴分割期胚のステージではVeeck分類、⑵胚盤胞のステージではGardner分類と呼ばれる評価方法に基づいてグレード付けを行います。⑴Veeck分類では、細胞のサイズの均等性やフラグメンテーション(細胞の断片)の程度によって評価を行います。⑵Gardner分類では、内部細胞塊(将来の赤ちゃんになる部分)と栄養膜細胞(胎盤になる部分)の評価を行います。

例えば、Veeck分類では[8cell Veeck2(8V2 または8G2)]といったように表記されますが、8細胞期胚で、細胞割球の大きさが均一、フラグメントがやや認められるという評価になります。

Gardner分類では、[4AB]といったように表記されますが、最初の数字は胚盤胞の大きさや形態(1~6)、次のアルファベットは内部細胞塊の評価(A~C)、最後は栄養膜細胞の評価(A~C)を示します。4ABであれば、4:大きく拡張している胚、A:内部細胞塊が密で細胞の数が多い、B:細胞がやや疎らかややフラグメントが認められるという評価になります。

一般的に、AA・AB・BAといったグレードが良好とされ、年齢によって大きく差があるものの胚移植一回あたり40%台後半~60%台の着床率が期待できます。

ただし、Veeck分類もGardner分類も、観察時の“見た目”の評価であるためグレードと着床率が必ずしも一致しないこともあります。BC・CB・CCといった評価の胚であっても妊娠される方は非常に多くいらっしゃいます。

近年では、PGT-A(着床前遺伝子検査)により染色体の数を調べることでより正確に着床の可能性を予測できるようになってきました。

胚盤胞培養の重要性

1978年に世界で初めて生殖補助医療(体外受精)による赤ちゃんが誕生しました。この頃は2~3日目の初期胚(分割期胚)での移植が主流でしたが、現在では5~6日間培養し胚盤胞まで発育させてから移植、あるいは凍結することが一般的です。これは培養技術の向上により体外でも胚盤胞まで安定して培養できるようになったためです。

胚盤胞培養の最大のメリットは、胚を着床・妊娠の可能性の高い状態まで育てることにあります。胚盤胞は着床・妊娠する直前のステージであるため、この状態まで胚を育ててから子宮に移植するというのは、サッカーで言えばペナルティエリアのライン上からフリーキックを蹴るくらいチャンスが高い方法です。

裏を返せば胚盤胞まで育たない胚は赤ちゃんになる可能性が極めて低い胚であるといえます。そのため、発育の能力の高い着床・妊娠の可能性の高い胚だけを選別し、胚盤胞まで育たない胚を淘汰していくことによって効率よく治療を進めていくことができます。

一般的なデータでは、胚の約半数は胚盤胞に到達することはできず、高齢になるほど胚盤胞発生率は顕著に低下していきますが、胚盤胞まで成長できた胚、凍結することが出来た胚というのはそれだけで着床できる可能性が十分にあるといえます。

初期胚移植と胚盤胞移植の着床率

初期胚移植(分割期胚移植)の一周期当たりの着床率はおおよそ20%程度。胚盤胞移植の一周期当たりの着床率はおおよそ30~50%で、着床率は胚盤胞移植の方が圧倒的に高いです。

しかしながら、胚盤胞移植を行うためには当然ながら受精卵が胚盤胞まで発育する必要があり、胚盤胞までなかなか育たないという場合には初期胚移植が選択されることも多いです。また、体外での培養期間が長くなるほど胚は培養環境の影響を受けるリスクが増えるため、卵子の性質によっては体外での培養があまり向いていないという胚もあります。そのようなケースでは早めに子宮に戻した方が良いこともあります。

最近では、一度の周期に初期胚と胚盤胞を移植する「2段階移植」という方法も行われています。排卵から3日目に初期胚、5日目に胚盤胞といったように段階的に移植をするためこのように呼ばれています。先に移植した初期胚が子宮内膜に着床に必要となるシグナルを送り、後から移植する胚盤胞の着床を助けるという考え方に基づいています。

着床しやすい子宮内膜の条件

理想的な子宮内膜の厚さと質

子宮内膜の厚さは着床率と密接な関係があります。一般的に、排卵期(または移植時)の内膜厚は10mm以上が理想とされ着床率も高くなります。しかし、ホルモン補充周期(HR周期)の場合では子宮内膜が厚くなりにくい方もいらっしゃり、しっかりとお薬でコントロール出来れば8mm以下でも妊娠される方もいらっしゃるため、単純な厚さだけで判断することはできません。

近年注目されているのは子宮内膜の遺伝子発現パターンです。先述したように、子宮内膜は月経周期の中で着床が可能なタイミングが決まっており、このタイミングしか着床することは出来ません。この時期を「着床の窓(インプランテーションウィンドウ)」といいますが、子宮内膜では特定の遺伝子群が活性化され胚を受け入れる準備が整います。この遺伝子発現を調べることで患者様個人の着床のタイミングをより詳しく特定できるようになってきました。

着床の窓(インプランテーションウィンドウ)とは

インプランテーションウィンドウは、子宮内膜が胚を受け入れることができる期間のことをいい、通常、排卵後5~7日目の限られた期間にのみ開きます。しかしながら、近年の研究でこのタイミングには個人差があることが分かってきました。

例えば、反復着床不全(反復ART不成功症例)の患者様では、通常よりも●●時間早い、あるいは〇〇時間遅いといった具合に約30%以上の症例でインプランテーションウィンドウのズレがあることが報告されています。このズレを見つけ出し、移植のタイミングを調整することで着床率が改善する可能性があります。

インプランテーションウィンドウの期間、子宮内膜では様々な変化が起こります。ピノポードと呼ばれる特殊な構造が出現し、接着分子の発現が増加し免疫寛容のメカニズムが働きます。これらの変化が協調して起こることで初めて着床が可能になります。

ERA検査によるオーダーメイド医療

ERA(子宮内膜着床能検査)は、子宮内膜の遺伝子発現を解析し患者様個人のインプランテーションウィンドウを特定する検査です。模擬的な移植周期で内膜を採取し、248個の遺伝子発現パターンを調べることで、その時点が着床に適しているかどうかを判定します。

検査の結果、「受容期(Receptive)」「受容期前(Pre-Receptive)」「受容期後(Post-Receptive)」のいずれかに分類されます。受容期よりも前または後と判定された場合は移植時期を最適化していきます。

例えば、「12時間早い」と判定されれば、ホルモン補充のタイミングを調節して12時間遅らせて移植を行います。

ERA検査は、良好胚を複数回移植しても着床しない反復着床不全症例の方に推奨されます。一般的なデータでは、ERA検査により移植時期を調整した方の着床率は従来の方法と比べて約20~30%向上しています。ただし、検査には費用と時間がかかるためすべての方に必要というわけではありません。

着床率を高めるために気を付けたいこと

食生活で気をつけるポイント

妊娠をするため、治療の成功率を高めるためには、まずは『お身体の状態が健康であること』は必須です。そして、健康な身体をつくるためには栄養バランスの良い食生活は欠かせません。

特に重要なのは良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することです。

また卵子の老化の防止や子宮内膜の環境を向上させるため、抗酸化作用のある食品を積極的に取り入れることも良いとされています。具体的には、ビタミンEを多く含むナッツ類やアボカド、ビタミンCが豊富な柑橘類や緑黄色野菜、葉酸を含む葉物野菜などです。

また、魚介類などに多く含まれるオメガ3脂肪酸も生殖細胞に良い働きをすると考えられているほか、炎症を抑え血流を改善する効果が期待されています。

一方で、避けた方が良いものもあります。過度のカフェイン摂取(1日200mg以上)は着床率を低下させる可能性があるため、コーヒーは1日1~2杯程度を目安にしましょう。また、トランス脂肪酸を多く含むマーガリンなどの加工食品や血糖値を急激に上げる甘い清涼飲料、エナジードリンクなども控えめにしましょう。

最近の研究では、地中海式食事法(野菜、果物、全粒穀物、オリーブオイル、魚を中心とした食事)を妊活に取り入れると良いと考えられています。もともとは健康維持や生活習慣病の予防に良いとされている食事様式ですが、妊娠や胎児の発育にもよいとする研究が数多く発表されています。

運動と休養のバランス

適度な運動は血流を改善しストレスを軽減する効果がありますが、過度な運動は逆効果になることもあるためバランスが重要です。胚移植の前は、ウォーキング、ヨガ、軽いストレッチなど無理のない有酸素運動がお勧めです。ただし、ホットヨガは身体に負担をかけホルモンを乱す可能性も指摘されているため避けた方が良いでしょう。

運動強度の目安としては「会話ができる程度」が適切です。週3~4回、1回30分程度を目標に激しい運動や腹部に強い圧力がかかる運動は避けるようにしましょう。

胚移植の後も、通常どおり運動はしても構いませんが移植の当日は必ず安静にするようにしましょう。また、判定日までの期間は普段の運動よりもかなり軽めに行うようにしてください。

運動以外に睡眠も着床に重要な要素です。理想的には7時間以上の睡眠時間を確保するようにし、寝る前のスマートフォンの使用は控え寝室を暗くして質の高い睡眠を得られるようにしましょう。

ストレス管理の重要性

精神面でかかるストレスは、ホルモンバランスを乱す可能性が報告されています。また、慢性的なストレスは免疫系にも影響し着床を妨げる要因となることが指摘されています。

ストレス管理の方法は人それぞれですが、効果的とされているものには瞑想、深呼吸、アロマテラピー、マッサージなどがあります。

また、パートナーや信頼できる人と気持ちを共有することも大切です。不妊治療中は孤独を感じるという方も多いようなのですが、決して一人で抱え込まずにパートナーと話す時間を持ったり、カウンセリングを利用したり、患者会に参加したりすることで精神的な負担が軽減されることもあります。

当院でも、心理カウンセラーによるサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。

着床不全・不育症の原因と対策

反復着床不全の定義と検査

反復着床不全とは、「良好な胚盤胞を2回以上移植しても妊娠に至らない症例」を指します。

反復着床不全の原因は多岐にわたるため段階的に検査を勧めていくことが大事です。まず、子宮の形態異常や婦人科系の疾患(子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、子宮奇形など)を調べていきます。最近では、子宮鏡検査によって超音波では分からない小さな病変も発見することができるようになりました。

次に、内分泌系(ホルモン)の検査として甲状腺機能、PRL(プロラクチン)値、黄体機能などを評価していきます。また、染色体検査によりご夫婦の染色体異常の有無を確認することもあります。

近年では、慢性子宮内膜炎の検査も重要視されており、先述したERA検査とともにALICE (感染性慢性子宮内膜炎検査)や、EMMA (子宮内膜マイクロバイオーム検査)なども合わせて行われるようになってきました。

免疫学的要因への対応

受精卵は精子と卵子が融合した細胞であり、その半分には精子側の情報が含まれています。精子は、女性の身体には存在しない細胞であるためいわば“異物”でもあります。

花粉症などが分かりやすい例ですが、通常、身体の中に異物が入ってきた場合、異物を攻撃して身体の外に排除しようとするための免疫反応が働きます。着床・妊娠が成立するということは女性にとっては半分が異物である胚を受け入れることでもあります。そのため、女性の身体の中では特殊な免疫寛容メカニズムが働きます。このバランスが崩れてしまうと着床不全の原因となることがあります。

NK細胞活性の上昇は着床不全・不育症の一因とされています。また、Th1/Th2バランスの乱れも着床に影響すると考えられています。自己抗体の存在も着床を妨げる可能性があります。抗リン脂質抗体、抗核抗体、抗甲状腺抗体などを測定し、陽性の場合は適切な治療を行います。

特に抗リン脂質抗体症候群では、低用量アスピリンとヘパリンの併用により着床率と妊娠継続率が改善することが知られています。

血液凝固系の検査と治療

血液凝固能の亢進は、胎盤形成における血流を妨げ着床不全や流産の原因となることがあります。プロテインS、プロテインC、第XII因子などの凝固因子を測定し異常があれば抗凝固療法を検討します。

治療としては低用量アスピリンの内服が基本となります。より強力な抗凝固が必要な場合は、ヘパリンの自己注射を行います。これらの治療は、移植前から開始し妊娠判定陽性後も継続します。

また、最近注目されているのが血小板凝集能検査で、アスピリンを内服しても効果が不十分なアスピリン抵抗性の患者様が一定数存在するため、このような症例では他の抗血小板薬への変更や用量調整が必要になることがあります。個人の体質に合わせたオーダーメイドの治療が着床率の改善につながります。

移植後の過ごし方と注意点

移植当日~着床までの過ごし方

胚移植は培養室で大切に育てた胚を子宮に戻す最終段階です。移植自体は5~10分程度で終わり痛みもほとんどありません。移植後は30分程度安静にしていただきますが、その後は普通に歩いて帰宅できます。

「安静にしなければ」と思われる方も多いですが過度の安静は必要ありません。むしろ、軽い日常活動を行った方が血流が良くなり着床に有利という報告もあります。ただし、激しい運動や重いものを持つことは避けてください。

入浴については移植当日はシャワー程度に留め、翌日から普通に入浴できます。性生活は、移植後1週間程度は控えることをお勧めします。仕事についてはデスクワークであれば翌日から可能ですが、立ち仕事や体力を使う仕事の場合は2~3日休養を取ることをお勧めします。

食事は普段通りで構いませんが、生ものや添加物の多い食品は避け、体を冷やす食べ物(冷たい飲み物、生野菜の大量摂取など)も控えめにしましょう。葉酸サプリメントは継続して摂取してください。

着床のサインと妊娠判定まで

胚移植の後、判定日までの間「着床したかどうか?」を知りたくなるお気持ちはよく分かります。実際に判定日を待たずにご自身で市販の妊娠検査薬を買って調べるという方もいらっしゃるのですが、正直なところあまり意味が無いのでお勧めはできません。

この期間は偽陽性(妊娠していないのに妊娠の反応が出る)または偽陰性(妊娠しているのに反応が出ない、薄い)が出ることが多い時期でもあります。また治療周期中にhCG注射を使用している場合ではhCGに反応して偽陽性となることもあります。

着床の自覚症状は人により様々で、全く症状がなくても無事に妊娠している場合も多いです。

一部の方は移植後7~10日頃に出血を経験することがありますが、これは胚が子宮内膜に潜り込む際に出血が起こる(着床出血)ことに起因していると考えられています。

しかしながらこの出血を月経の開始と勘違いして必要なお薬の使用を止めてしまう方がいらっしゃいます。必要なお薬の使用を止めたことによりせっかく妊娠しているのに流産を引き起こしてしまうこともありますので、出血があったとしても出されたお薬は必ず使い切るようにしてください。

胸の張りや下腹部の違和感や基礎体温の上昇なども着床のサインとされますが、これらはお薬(プロゲステロン補充)の影響でも起こるため判断は困難であり、個人での判断は絶対に避けるようにしてください。

妊娠判定は胚移植後7~12日頃に血液検査によって行います。尿検査よりもより確実に判定できます。正確な判定は必ず医療機関で行う検査まで待つようにしてください。

判定日までの期間は精神的にストレスを感じやすい時期ですので、とにかくリラックスして過ごすことが大切です。好きな音楽を聴いたり軽い散歩をしたり趣味の時間を持つなどご自身に合った方法でストレスを軽減してください。

最後に

受精卵(胚)の着床は、胚の状態だけが良くても子宮内膜の状態だけが良くても成立しません。

また胚と子宮の複雑な相互作用も深く関係しています。

着床率を高めるためにはお身体を健康な状態にすることが重要です。健康な状態をつくり維持することが卵子の老化を遅らせて子宮内膜の環境を整えることにつながります。

そして着床はいつでも起こる現象では無く適切なタイミングで移植することも重要です。胚移植を繰り返してもなかなか上手くいかないという場合にはERA検査の実施も検討していく必要があるでしょう。

また生活習慣の改善やストレス管理も欠かせません。不妊治療は長い道のりとなることも少なくありませんが、パートナーと情報や感情を共有しながら協力して一緒に治療を進めていっていただけたらと思います。

不安な気持ちや分からないことなどがございましたら、当院の医療スタッフにいつでも相談してください。